পরিচিতিঃ লিটল ম্যাগাজিন জগতে নতুন নাম নয়, বরং বলা ভালো বেশ পরিচিত এক মুখ। জন্ম ২৮ জানুয়ারি ১৯৬৭, বীরভূম জেলার রামপুরহাটের পানিসাইল গ্রামে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে স্নাতকোত্তর পাশ করার পর প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা নিয়ে পি.এইচ.ডি। পেশায় একজন সহ শিক্ষক। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: কোথায় পা রাখি (১৯৯৪), বৃষ্টিতরু (১৯৯৯), খা শূন্য আমাকে খা (২০০৩), আয়নার ভেতর তু যন্ত্রণা (২০০৪), বিষাদের লেখা কবিতা (২০০৪), একটা সাপ আর কুয়াশার সংলাপ (২০০৭), জ্বরের তাঁবুর নীচে বসন্তের ডাকঘর (২০০৮), প্রত্নচরিত (২০১১), নির্বাচিত কবিতা (২০১৬), জ্যোৎস্নায় সারারাত খেলে হিরণ্য মাছেরা (২০১৭) ইত্যাদি। কবিরুল ইসলাম স্মৃতি পুরস্কার ও দৌড় সাহিত্য সম্মান, নতুন গতি সাহিত্য পুরস্কার, আলোক সরকার স্মারক পুরস্কার সহ অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

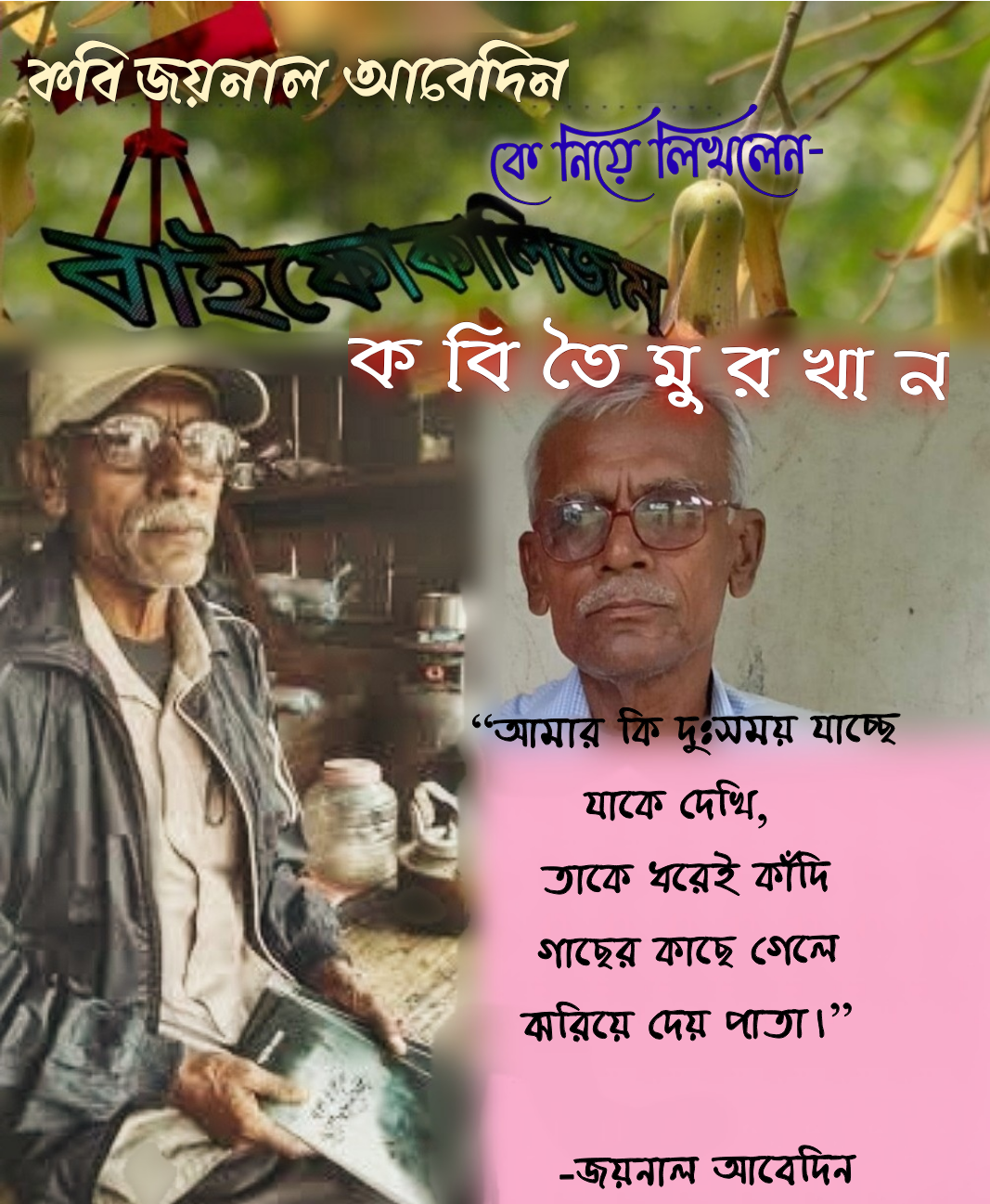

তৈ মু র খা ন লিখলেন

‘জয়নাল আবেদিনের কবিতা অনন্তচেতনার মহাসমারোহ’

নদীয়া জেলার চাপড়া বানিয়াখড়ির কবি জয়নাল আবেদিন(১৯৫৯-২০২২)-এর পথচলা শুরু হয়েছিল আটের দশকেই। ছাত্রজীবন থেকে কবিতা রচনা শুরু করলেও নয়ের দশকে এসেই তিনি বাংলা কবিতা পাঠকের কাছে পরিচিত হতে থাকেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি হল: ‘ঘরেও নেই বাইরেও নেই আমি’, ‘ক্ষেত জুড়ে অক্ষর ঘুমায়’, ‘দুধ জমেছে ধানে’, ‘পায়ের ভিতর পা’, ‘মেঘ দিলাম বৃষ্টি নামিয়ে নিও’, ‘অন্তর্গত বাঁশি’,’সাঁঝের অনুস্বরে’ প্রভৃতি। সব কাব্যগুলিতেই তাঁর জীবনের প্রাত্যহিকনামা যেমন লেখা হয়েছে, তেমনি প্রাত্যহিকতাকে ভেদ করেই অগ্রসর হওয়ার প্রাণান্ত সংগ্রামের চিত্রও ধরা পড়েছে। নিজেকে তিনি মহাসমায়ের মহাসংগ্রামী নায়ক হিসেবেই তুলে আনতে পেরেছেন। তাই তাঁর ট্রাজেডির মধ্যে যুগেরই দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। হতাশার মধ্যে সময়েরই পরিচয় ফুটে ওঠে। মানব ইতিহাসের সংকটময় অবক্ষয়িত নিরীক্ষণকেই তিনি শব্দবন্দি করেছেন। তাই কবিতাগুলি আত্মস্বর অথবা আর্তস্বর হয়েও চিরন্তন মানবমহিমার নিদর্শন হয়েই বিরাজ করছে। ব্যক্তি সেখানে আর ব্যক্তি থাকেনি, সমগ্র মানবজাতিরই কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে।

প্রথম তাঁর কী কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম আজ আর তা মনে নেই। শুধু এটুকুই মনে আছে, বাতাসের সঙ্গেই কবির গতিময় সংকেত কোনো নতুন দিগন্তের দরজা খুলে দিয়েছিল। পরবর্তীতে তাঁর যত কবিতা পড়েছি এই বাতাসকেই পেয়েছি মহীয়ান রূপে। তাঁর জীবনীশক্তির পরমায়ুর ব্যাপ্তি নিয়ে বাতাস সঞ্চারিত হয়েছে সর্বময় অনুভূতিলোকে। তাঁর সব শূন্যতা ভরাট করেছে বাতাস। তাঁর সব সম্পর্কের সংযোগের আয়োজন করেছে বাতাস। তাঁর একাকিত্বের উপলব্ধির ভাষা এনে দিয়েছে এই বাতাসই। পার্থিব জীবনের প্রাণবায়ু যেমন এই বাতাস, তেমনি অপার্থিব জীবনের মগ্নযানও এই বাতাস। ‘বাতাস’ নামের কবিতায় তিনি লিখেছেন:

“বাতাস বড় বেসুরে গাইতে লাগল

আমি রেগে গিয়ে বলে ফেললাম, বেরিয়ে যা,

সে আমার দিকে না তাকিয়েই চলে গেল

আর ফিরল না।

সেই থেকে আমার ভীষণ মনখারাপ।

সেদিন বেরিয়েছি ধানগাছের মাজরা পোকা দেখব বলে,

হঠাৎ চোখ গেল ফুটবল মাঠে

দেখতে পেলাম বাতাস ফুটবল খেলছে আর

রোদের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটছে,

ভাবছি, কাছে ডাকি, অমনি কোথা থেকে বৃষ্টি এসে

সব ধুয়ে দিয়ে গেল।”

বাতাসই যেন কবির সঙ্গী। তার ক্রিয়া আছে, প্রতিক্রিয়াও আছে। তার মন আছে, মগ্নতাও আছে। প্রকৃতির সীমাহীন আলোড়নে জীবনবাদী প্রজ্ঞার উল্লাসে তার অংশগ্রহণও আছে। সেই বাতাসের সঙ্গেই কবির নিভৃত সংলাপ একান্ত অনুজ্ঞায় সম্পন্ন হয়। তাই সহজ কথাও সহজাত প্রক্রিয়ায় সাবলীল হয়ে ওঠে। মার্কিন লেখিকা লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডার(১৮৬৭-১৯৫৭) ‘লিটল হাউস’ নামে আত্মজীবনীমূলক বইগুলোর সিরিজের এক জায়গায় লিখেছেন:

“Some old-fashioned things like fresh air and sunshine are hard to beat.”

অর্থাৎ কিছু পুরনো দিনের জিনিস যেমন তাজা বাতাস এবং রোদ পরাজিত করা কঠিন। আদি-অনন্তের সৃষ্টি মাধ্যমে তার প্রবাহ ধাবমান। এই প্রবাহকেই কবি তাঁর আত্মযাপনের সংশ্লেষে বারবার টের পেয়েছেন। তাই বাতাসই তাঁর জীবনচেতনায় বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বৃষ্টি আততায়ীর ভূমিকা নিয়ে কবির সম্পর্কে ব্যাঘাত হেনেছে।

জয়নাল আবেদিন প্রকৃতির সন্তান হয়ে প্রকৃতির আদিম চেতনাকেই আপন চেতনা করে তুলেছেন। তাই সভ্যতার আলোকদর্শী বিপন্ন ছদ্মবেশ তাঁর কবিতায় কখনো ফুটে ওঠেনি। যা অকৃত্রিম, যা প্রকৃতি দত্ত, যা স্রষ্টার সৃষ্টিতত্ত্বেই একান্ত নিবিষ্ট—তিনি তাকেই অনুধাবন করে চলেছেন। তাই মাটি ঘাস আকাশ বাতাস মেঘ জল গাছ পাখি তাঁর কবিতায় সরাসরি এসে বসতি স্থাপন করেছে। তিনিও সেই অনন্ত সৃষ্টির দোসর হয়ে উঠেছেন। সমানুভূতির আত্মদর্শী প্রজ্ঞায় সেগুলিই তাঁর অংশ এবং উৎসমূলের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক একটি আবেগচারণা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্যান্য কবিদের মতো তিনি তাঁর প্রেম ও প্রণয়ের অনুভূতিকে ব্যক্ত করতে চাননি। ব্যক্তিজীবনের টানাপোড়েন, জীবন-জীবিকার ক্ষুন্নিবৃত্তি, রোজনামচা তাঁর কবিতায় ছায়া ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু সেই ছায়াকে সরিয়ে চিরন্তন আত্মসঞ্চরণের ব্যাপ্তিই বিস্তৃত হয়েছে। যে সময়টুকু জীবনের আয়ুর পরিমাপে আবদ্ধ হয়েছে শুধু তারই হিসেব-নিকেশ তিনি করতে চাননি। বরং মুহূর্তকে প্রকৃতির অবিরল অনন্তে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাই ‘ছায়া’ নামে একটি কবিতায় লিখেছেন:

“সময় ঘুমিয়ে ছিল বালিশের পাশে

ভয়ে ভয়ে ঠেলে দিতেই

সে হুড়মুড় করে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে

জেগে উঠল পাখি, নড়ে উঠল জল

পাশ ফিরে দেখি কাঁপছে রোদ

এক পা দু’পা করে এগিয়ে আসছে বাতাস।

একটা শব্দ ওপর-নিচ করতে করতে হারিয়ে গেল

দেয়ালগুলো আর দেয়াল রইল না

ক্যালেন্ডারের পাতা হয়ে গেল।

সময় সরিয়ে দেখি আকাশে তারারা আর নেই,

সেখানে ভেসে বেড়াচ্ছে আমার ছায়া।”

সময়ের স্থিতিতে এই জীবনের বিশ্রামের মুহূর্তটিকেই নির্দেশ করতে চেয়েছেন। তাই বালিশের পাশে ঘুমিয়ে থাকার ব্যঞ্জনায় তাকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু সেই সময়ই মহাসময়ের মহাসমারোহে সামিল হয়েছে যখন পৃথিবীময় প্রাণতরঙ্গের কোলাহল জেগে উঠেছে। তখনই তিনি বলেছেন:’জেগে উঠল পাখি,নড়ে উঠল জল/পাশ ফিরে দেখি কাঁপছে রোদ/এক পা দু’পা করে এগিয়ে আসছে বাতাস।’

এই প্রাণতরঙ্গে পাখির সঙ্গে জল,রোদ এবং বাতাসেরও স্পন্দন শুরু হয়েছে। এখানেই অনন্তচেতনার মহাসমারোহ। পার্থিবতার মধ্যেও প্রকৃতির চিরন্তন আবেগচারণা। পৃথিবীর মানুষ সময়কে খণ্ডিত ক’রে হিসেব করতে চাইল ক্যালেন্ডারের পাতায় আবদ্ধ ক’রে। কিন্তু কবির চেতনাকে সেই খণ্ডিত সময় ধারণ করতে পারল না। কেননা সৃষ্টির আদি উৎস থেকেই যে মহাপ্রজ্ঞা নিয়ে কবি আবির্ভূত হয়েছেন তা পার্থিবতার এই জন্মের কয়েক মুহূর্তেই তার পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়নি। বরং মহাসময় ধরেই তা মহাকাশের অনন্তলোকে বিরাজ করছে। তাই কবিতাটির শেষ দুইপংক্তিতে উল্লেখ করেছেন: ‘সময় সরিয়ে দেখি আকাশে তারারা আর নেই,/ সেখানে ভেসে বেড়াচ্ছে আমার ছায়া।’ এই মহাজীবনকেই ধারণ করেছিলেন কবি জয়নাল আবেদিন। রোজ ভোরে খবরের কাগজ নিয়ে ফেরি করার মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবন শুরু হলেও তিনি যে মহাজীবনের ফেরিওয়ালাও ছিলেন তা তাঁর বোধের তীব্র আলোকশস্যে বিন্যস্ত হয়েছে। তাঁর সাইকেলের বেল্ বাজানোর শব্দে পথচারী সচেতন হয়েছে, কিন্তু বোধের তীব্র ঝাঁকুনিতে মহাজীবনচারী প্রজ্ঞাকেও জাগিয়ে তুলেছেন। ‘সময়’ নামে একটি কবিতায় সেই প্রজ্ঞারই ডাক তিনি শুনতে পেয়েছেন:

“ওকে ডাকো, ওর কাছে আকাশ আছে

আলো দেবে।

যদি কেউ পোড়াতে চায় পোড়াক

খাঁটি হবে, একদিন সে-ও এসে

তোমাকে বলবে পোড়াও আমাকে।

ওকে ডাকো, ওর কাছে প্রচুর সময় আছে

যেখানে ভালবাসতে ছেড়ে দেবে তোমাকে।”

তখন এই কবিকে একজন দার্শনিক বলেই মনে হবে। যদি ওঁর কবিতার কাছে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করি, তার উত্তরও তাঁর কবিতা দেবে।

—কার কাছে আকাশ আছে?

—অনন্তের কাছে।

—অনন্ত কী দেয়?

—আলো দেয়। যে আলো মহাজীবনের।

—জীবনের দাহ আর দহনকেই কি তবে পোড়ানো বলেছেন?

—হ্যাঁ, তাই তো বলেছেন। এই জীবন তো পুড়ে পুড়েই খাঁটি হয়। কখনো সুখ কি চাওয়া যায় এ জীবনে!

—কার কাছে প্রচুর সময় আছে?

—ওই তো অনন্তের কাছে আছে মহাসময়!

—তাহলে ভালোবাসা কি মহাসময়ের?

—ভালোবাসা তো মহাসময়েরই, এক জীবনে কখনো তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই সেই অনন্তের দিশারী কবি জয়নাল। মাটির উনানের পাশে বসে আগুন পোহানো, ছালুনের নুন পরখ করা, ফাঁকা পকেট নিয়ে বাজারে হাজির হওয়া, কেক বিস্কুট চকলেটের ফেরি করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠা, ‘বাবু’ ডাক শুনতে শুনতে বাবাকে হারিয়ে দেওয়া এই মানবজীবনের ধূসরতা ঘেঁটে মহাজীবনের পথে হেঁটে যাওয়া কবিকে আমরা দেখতে পেয়েছি। গ্রাম বাংলার প্রান্তজনের ভাষাকে কবিতায় লিপিবদ্ধ করেও মহাজীবনের সাক্ষাৎ পেয়েছেন।ক্ষুদ্র তুচ্ছ প্রাত্যহিকের মধ্যেও লুকিয়ে রেখেছেন শাশ্বতকালীন সৃষ্টিচারণাকে। আদি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েই উঠে এসেছে কবিতার বোধ। ‘আয়না’ নামে কবিতায় সেই আদিম পরিচয়টিই বিধৃত হয়েছে:

“আমার কোনও আয়না নেই

পুকুরের জলে, রোদের প্রতিবিম্বে চুল আঁচড়াই

মুখ দেখি।

জলের কাচে নিজের মুখ দেখতে দেখতে

রঙ চটে গেলে

ধুলো দিয়ে ঘসে ঘসে তা তুলে ফেলতেই

নিজেকে বড্ড নতুন লাগে

আমি বাচ্চা ছাগলের মতো লাফাতে থাকি।”

প্রকৃতিই যেন মা হিসেবে সন্তানের জন্য সব আয়োজন প্রস্তুত করে রেখেছে। তাই প্রতিটি উপাদানই কবির কাছে উপযোগী হয়ে উঠেছে। আবার আনন্দ প্রকাশে ‘ছাগলের বাচ্চার মতো’ লাফানোতে কবির মধ্যে প্রকৃতিদত্ত সম ক্রিয়াটিরই প্রতিফলন চোখে পড়ে। ছাগল ও মানুষ একই জীবনধারায় সম্পৃক্ত প্রাণজ্ঞতা অর্জন করেছে। এই কারণেই আমেরিকান প্রাবন্ধিক এবং প্রকৃতিবিদ জন বুরোস (১৮৩৭-১৯২১) যিনি হেনরি ডেভিড থোরোর মতো জীবনযাপন করেছিলেন এবং লিখেছিলেন তাঁর পাঠ ও প্রকৃতি-উদযাপন।তিনিই বলেছিলেন : “I go to nature to be soothed and healed, and to have my senses put in order.” —(John Burroughs)

অর্থাৎ আমি প্রকৃতির কাছে যাই প্রশান্তি পেতে এবং নিরাময় করতে, এবং আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে।

এই কবির মধ্যেও এই প্রকৃতি-পাঠের এবং প্রকৃতি-উদযাপনের গভীর পরিচয় ফুটে উঠেছে। বারবার কবিতাগুলিতে তাই প্রকৃতির উপাদানই সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। সময়-চেতনা ও সভ্যতা-চেতনায় কোনো মিথ্যা অন্তরাল তৈরি করেনি। প্রতিটি উপলব্ধির কাছেই কবি ছলনাহীন প্রজ্ঞাকে ধারণ করেছেন। বরং নিজেই সময়কেও ধারণ করে সময় হয়ে উঠেছেন। যে সময় সমস্ত ক্ষুদ্রত্বকে স্বীকার করেও মহাসময়ের পথে কবিকে চালিত করেছে। সেই ভাবেই কবি যে ফেরিওয়ালা হয়ে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়-আশয় ফেরি করেছেন, সেই ফেরিওয়ালা হয়েই জীবনের মহাজ্ঞানকেও দার্শনিকের মতো ফেরি করতে চেয়েছেন। তাই ‘ফেরিওয়ালা’ কবিতার নামকরণের মধ্যেও গভীর ব্যঞ্জনাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন:

“এত কাছে তাও চিনতে পারলে না

আমি সেই ফেরিওয়ালা।

আমি সেই ভোরবেলা—যে ভোরে পায়চারি করে

আমি সেই দুপুরবেলা—যে দুপুরে ভাতঘুম ডাক দেয়।

অন্ধকার ঠেলতে ঠেলতে কাদাঘাঁটি

শিশির মুছতে মুছতে দরজায় দাঁড়াই,

কথা ফোটা, ডেকে নিই পাখিদের, তারা বেরিয়ে পড়ে।

এত হাঁটলাম তবু ব্যথা কমল কই

ব্যবসাও হল না, ঘরও হল না।

শেষমেশ তোমার কাছেই এলাম

তুমি মাথায় জল ঢেলে দাও, হাতে গামছা

তুলে দাও।”

নিজের পরিচয় দিতে বারবার তাই বাহ্যিক পরিচয়ের আড়াল সরাতে চেয়েছেন। শুধু কাগজের হকার অথবা পাউরুটি কেক বিস্কুট চকলেটের হকার হিসেবে তাঁকে সবাই জানলেও, মহজীবনের মহাসময়ের হকার হিসেবে তাঁর পরিচয় কেউ পায়নি। আর সেই কারণেই তাঁকে এই কথা লিখতে হয়েছে: ‘এত কাছে তাও চিনতে পারলে না/আমি সেই ফেরিওয়ালা।’ পরিচয়ের আড়ালে বৃহৎ পরিচয় থেকে গেছে, বাংলা কবিতার পাঠক যদি সেই পরিচয়টিই উদ্ধার করতে না পারে? সেই সংশয়টি দূর করার জন্যই কবিকে এত কথা বলতে হয়েছে। কবিতার পরবর্তী অংশে তা আরও খোলসা করেছেন। প্রকৃতির ভোরবেলায় ও দুপুরবেলায় পায়চারি করা ভাতঘুমের ডাক দেওয়ার মধ্যেই সেই প্রকৃতিরই জাগরণ প্রতিফলিত হয়েছে। যা নিজের মধ্যেই কবি ধারণ করেছেন। অন্ধকার ঠেলতে ঠেলতে, শিশির মুছতে মুছতে, কাদামাটি ঘাঁটতে ঘাঁটতে জীবনের প্রান্তভূমিতে অবগাহন করেছেন। কথা ফোটা সকালের পাখিদেরও ডেকে নিয়েছেন। তারপর এই জীবনের দরজা খুলেছেন। এই জীবন যেখানে অভাব দারিদ্র্য ক্লান্ত বিপন্ন শূন্যতায় ঘেরা। এই জীবন কি মহাজীবনকে গ্রহণ করতে পারে? পারে না বলেই কবিকে লিখতে হয়েছে: ‘এত হাঁটলাম তবু ব্যথা কমল কই/ব্যবসাও হল না, ঘরও হল না।’ যে কবির ঘর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সেই কবির ঘর এখানে কি হওয়া সম্ভব? তাই এই পার্থিব ব্যথাও অপার্থিব ব্যথায় পরিণত হয়েছে। মহাজীবনের ক্লান্ত পথিক এসে ধরা দিয়েছেন কোনো মানবীর সেবার কাছে। সকলের মতো তাই মাথায় জল ঢেলে দিতে বলেছেন। হাতে গামছা তুলে দিতে বলেছেন।

একটি সাক্ষাৎকারে কবি জয়নাল আবেদিন বলেছেন: “আমি জীবন ছাড়া কবিতা লিখি না। আমার জীবনের সঙ্গে অন্যের জীবন যদি মিলে যেতে না পারে তাহলে সেটা কবিতা হবে না তো। আরও একটা ব্যাপার সোজাভাবে এক কথায় না বললে তো নেবে না পাঠক। কলকাতা আর গ্রামের পাঠকের মধ্যে তফাত আছে। কিছু কবিতা আছে কলকাতার লোক বুঝবে, কিন্তু গ্রামের লোক বুঝবে না।” কলকাতার লোকের সম্পর্কে কবি ধারণা অমূলক নয়। গ্রামের মানুষের জীবিকা, চালচলন, কথাবার্তা কলকাতার মতো নয়। যে সারল্য নিয়ে গ্রামজীবনের আলো-বাতাসে কবি বড় হয়েছেন, কলকাতার মানুষ তো হয়নি। তাদের কংক্রিটময় যান্ত্রিক জীবন। সেখানে গরু-বাছুর, হাল-বলদ, মাঠ-জলাশয় কিছুই নেই। শুধু আছে জীবনের ব্যস্ততা আর এক কৃত্রিম আভিজাত্য। কিন্তু গ্রামের মুক্ত জীবন, পাখির ডাক, রোদ্দুর, জলাশয়, ঘাস আর ঘাসফড়িং, ক্লান্ত ফেরিওয়লা সব নিয়েই একটা আলাদা পরিবেশ। তাই তথাকথিত ভদ্রলোক হয়ে ওঠা কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি। জীবনকে ধুলোমাখা, মাটিমাখা, জলকাদা ভেজা এবং ঘামসিক্ত হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন। ক্ষুধার্ত মানুষের উপলব্ধি নিয়েই লিখেছেন কবিতা:

“তোমার খিদের মতো আমারও পেট জ্বলে?

দূরে যা, সরে যা বলে যতই চেঁচাও

তুমি অসুস্থ হলে

আমাকেই কিনে আনতে হবে ওষুধ”

প্রিয়জনকে বাঁচানো এবং তার জন্য ভাবনাও কবির মধ্যে বিরাজ করে। তাই মহাজীবনকে ধারণ করেও নশ্বর জীবনের মায়ামমতায় নিষিক্ত হয়ে ওঠেন। অভাবী সংসারের হালহকিকত বোঝাতে গিয়ে আর একটি কবিতায় কবির অকপট স্বীকারোক্তি:

“একটি দিনই আলো,

পরের দিনই রাত,

বাকি ক’দিন খিদে

এবং

নুনের সাথে ভাত।”

জীবনের আলো-অন্ধকারে এভাবেই দৈনন্দিন যাত্রা। কখনো চকাস হয়েছে আকাশ, কখনো অন্ধকারে মুখ গোমড়া করেছে। তবু ঘাড় উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন এসে রাস্তায়। সব দারিদ্র্যের ভার মাথায় নিয়ে প্রকৃতির অনাবিল স্রোতে সামিল হয়েছেন। সভ্যতার কৃত্রিম বিলাসিতায় গড্ডলিকা প্রবাহ কখনো দেখা দেয়নি। তাই যতই অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে কবি ততই তাঁর প্রাণের ভিতর থেকে এক শক্তিকে জাগ্রত হতে দেখেছেন। ‘কান্না’ নামের একটি কবিতায় লিখেছেন:

“তোমার কথাগুলোকে বুক পকেটে রাখতে গিয়ে

দেখে ফেললাম তুমি কাঁদছ,

কথা ও কান্নাকে মিশিয়ে নদীতে ফেলে দিলাম

জল ঢেউ হয়ে উথলে উঠল।

আমি ভয়ে সিঁটিয়ে না গিয়ে ঢেউয়ের ফণা কাটতে লাগলাম,

জলের আকুতি দেখে আমারও কান্না পেল।

ফিরে এলাম ঘরে

সেই থেকে আমি হামাগুড়ি দিতে দিতে

কিছুটা এগিয়ে যাই, কিছুটা পিছিয়ে আসি

আর জলের কান্নাকে তুলে রাখি চোখের ভাঁজে।”

মনুষ্যলোকের কান্নাও জলের কান্না হয়ে জল হয়ে কবির চোখের ভাঁজে ফিরে এসেছে। ব্যক্তি সেখানে আর ব্যক্তি থাকেনি, প্রকৃতির চিরন্তন প্রবৃত্তি হয়ে কান্নার রূপ পেয়েছে। বোধের তীব্রতা কতখানি এই চৈতন্যের ব্যাপ্তি থেকেই অনুমান করা যায়। জল যে সমস্ত কান্নারই জল হতে পারে তা প্রথম ভাবলেন কবি। ইংরেজ ঔপন্যাসিক জেমস ব্রায়ান জ্যাকস (১৯৩৯-২০১১) ‘রেডওয়াল’ সিরিজের উপন্যাসের এক জায়গায় লিখেছেন:

“Don’t be ashamed to weep; ’tis right to grieve. Tears are only water, and flowers, trees, and fruit cannot grow without water. But there must be sunlight also. A wounded heart will heal in time, and when it does, the memory and love of our lost ones is sealed inside to comfort us.”

(Brian Jacques, Taggerung : Redwall)

অর্থাৎ কাঁদতে লজ্জা পেও না; শোক করা ঠিক। অশ্রু কেবল জল, এবং ফুল, গাছ, ফল জল ছাড়া জন্মাতে পারে না। তবে সূর্যের আলোও থাকতে হবে। একটি আহত হৃদয় সময়মতো নিরাময় করবে, এবং যখন এটি হয়, আমাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমাদের হারিয়ে যাওয়াদের স্মৃতি এবং ভালোবাসা ভিতরে সিল করা হয়।

এই কবির মধ্যেও ভালোবাসার ‘সিল’ দেখতে পাই। হৃদয়ে শোক এসেছে আর অশ্রু হয়েছে জল। এই জল প্রকৃতির বাঁচিয়ে রাখার উপাদান। প্রাণ ও প্রাণের সৌন্দর্যে তা একীভূত হয়ে গেছে। এর সঙ্গে যে রোদ্দুরও চাই। তাই কবির বেঁচে থাকার মধ্যে যে শুভেচ্ছা কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছে তা রোদ্দুরই। ‘শুভেচ্ছা’ নামক কবিতায় তা খোলসা করেছেন:

“রোদের শুভেচ্ছা পাঠিয়েছ

ভুল করে ফুল পাঠাওনি ভালো।

ঠিক ঠিক জায়গায় সবকিছু ঠিকঠাক আছে

কৈশোরে ফেরা যাবে না

যৌবন হাতকাটা জামায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

আঙুল কামড়ায়

শুভেচ্ছা পাঠিয়েছ

ভুল করে অন্য ঠিকানায় চলে যায়নি

সেও ভালো।”

রোদের শুভেচ্ছা কবিকে বেঁচে উঠবার প্রয়াস এনে দিয়েছে। কেননা প্রকৃতি কবির মধ্যেও পরিষেবা চেয়েছে। কখনোই কবিকে একজন ব্যক্তি হিসেবে ভাবা ঠিক হবে না। কারণ ব্যক্তি অনন্তেরই একটি অংশ। আর অনন্ত প্রকৃতিকে নিয়েই। সেখানে আলো ও আবেগ, জল ও আকাশ এবং মানুষ ও পাখি সবই আছে। কবিতাতে সেই সবই বারবার ফিরে এসেছে। প্রকৃতির ঋতুকে শরীরই ধারণ করেছে। ‘বর্ষা’ কবিতায় সে কথা লিখেছেন:

“বর্ষা নেমেছে তোমার শরীরে

পুকুরের মাছ উঠে এসেছে ডাঙায়

তাদের বাঁচাতে পারবে তো?

চাল থেকে চুঁইয়ে পড়ছে জল

চুঁইয়ে পড়ছে আমার ইচ্ছের দড়ি,

বর্ষা নেমেছে তোমার শরীরে

আমি কেন কেঁপে উঠলাম।”

শরীরে বর্ষা নেমেছে বলে মাছও উঠে এসেছে। এই শরীর শুধু মানব দেহ নয়, পৃথিবীর সমস্ত জলাশয়ও। বৃষ্টি শুধু বৃষ্টির ফোঁটা নয়, কবির ইচ্ছার দড়িও। ‘দড়ি’ কথাটিতে এক বিশেষ ইঙ্গিতময়তা বিরাজ করছে তা হল ‘বন্ধন’। এই বন্ধন সম্পর্ক। সংযোগ। কেঁপে ওঠার মধ্যেই এই সংযোগের টান অনুভূত হয়। প্রকৃতির মধ্যে কখনো কখনো কবি ঈশ্বরের দেখা পেয়েছেন। জীবনের গল্পগুলির সঙ্গে ঈশ্বরও প্রবেশ করেছে। সে এক বিশ্বাসের কথা। জীবনচেতনাকে প্রসারিত করার মধ্য দিয়েই এই ঐশ্বরিক বোধ জেগে উঠেছে। কবি নিরীশ্বর হতে চাননি। ‘গল্প’ কবিতায় জীবনের গল্প ফুরিয়ে গেলে ঈশ্বরের গল্প শুনতে চেয়েছেন:

“আজ কি গল্প শোনাবো নিজেকে

সব শেষ করে ফেলেছি,

বকেদের গুনবো, তারাও ঘরে ফিরে গেছে,

এখন ভীষণ একা।

ঈশ্বর কোথায় আছো,

এসো আজ তোমার গল্প শুনি।”

এই গল্পের মধ্যে কবির পার্থিব আসক্তি নেই, আছে আত্মসমর্পণ। একা একা বকেদের উড়ে যাওয়া দেখে নিজের একাকিত্ব উপলব্ধি করেছেন। এই একাকিত্বের মধ্যে কবির অসহায়ত্বও দুর্মর হয়ে উঠেছে। সব গল্প শেষ হলে নিজের কাছেই ফিরে আসতে হয়। নিজের ঈশ্বরের মুখোমুখি বসতে হয়। কবিও তাই বসেছেন। কেঁদে কেঁদে দুঃখ ভুলে আত্মরূপান্তরের পথে এভাবেই আত্মসমর্পণের সম্মোহন জেগেছে।

লেখা পাঠাতে পারেন